遺言書の種類

遺言書は、大きく普通方式遺言と特別方式遺言に分けられます。一般的に、遺言書を作成する場合は普通方式となりますし、弊所で作成サポートをさせていただく遺言も普通方式です。そのため、このコンテンツでは普通方式遺言についてご紹介させていただきます。

普通方式遺言は、

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

に分けられます。

①自筆証書遺言

遺言者ご本人が全文と日付、氏名を自書し押印する遺言です。

メリットは、自筆で書くため手掛けることにハードルが低く、かつ、書き直したいときはいつでも書き直せるという点です。作成にかかる時間が少ないことも大きなメリットです。

デメリットは、遺言書は法定の要件が決められているため、形式に不備があると遺言そのものが無効になることもあるという点です。また、紛失・隠匿・破棄・改変の可能性があり、遺言の実現に支障を来す恐れもあります。この点については、法務省の保管制度を利用することで解消できることもあります。(※手数料を法務省に納める必要があります)

もう一点考えていただきたいことは、『開封には家庭裁判所の検認手続が必要』ということです。ご遺族様は、ご本人様が亡くなられて気持ちが沈んでいる中、死後事務としてやらなければならない手続が多数発生します。その手続をしている最中に自筆証書遺言が見つかった場合を思い浮かべていただきたいのです。「開封前に家庭裁判所に提出しなくては」と思いつくか?ということなのです。

デメリットを多く挙げてしまいましたが、ある団体の調査によると自筆証書で遺言を残す方が全体の7割というデータもあります。

デメリットを知って作成すればご本人の遺志を反映した遺言書を作ることができます。

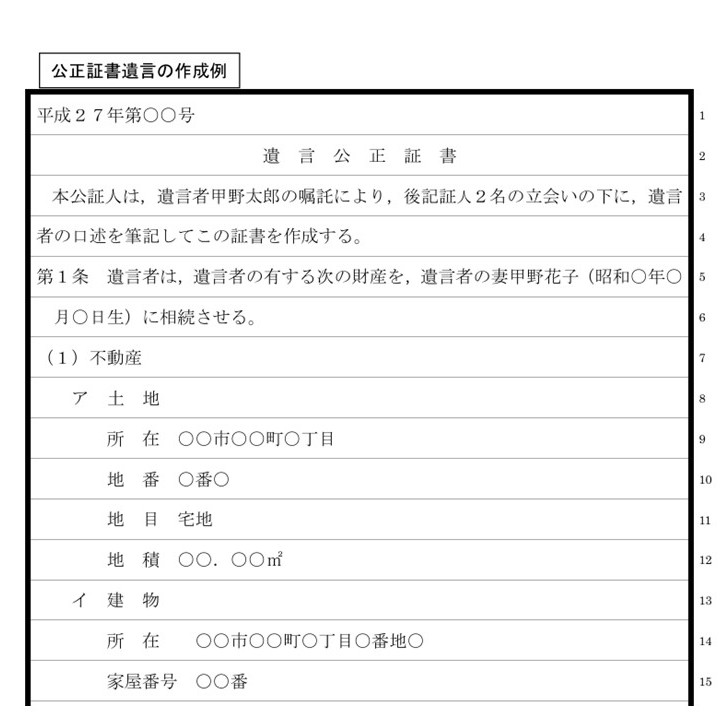

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成する公正証書によってする遺言です。

メリットは、法律のプロである公証人(※₁裁判官や検察官、弁護士として法律事務に携わった者から法務大臣によって任命されます)が作成しますので、形式的な無効の心配はありませんし、家庭裁判所の検認手続も不要です。遺言内容の相談をすることもできますし、遺言内容は公証人役場の原簿に記入されますので、滅失・改変の恐れも少ないです。

デメリットは、作成に費用がかかること(財産の価額により変動します。詳細はこちら)、作成には手続と時間(数か月)がかかること、作成の際に2人以上の証人(証人になれない者の規定があります)の立ち合いが必要であることが挙げられます。

公正証書遺言は、デメリットもありますが、確実なものを作るための手続と考えれば、遺志の実現への近道と言えます。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、まず遺言者本人が遺言書を作成し(代書可ただし署名・押印は要)、封筒に入れて封印します。

次に、公証人1人及び証人2人以上の面前に提出し、自己の遺言書であること、並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。

最後に、公証人が遺言書に封紙を貼り、その証書が提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者及び証人とともに署名押印します。

秘密証書遺言は、公証人立会のもと作成されますが、保管は遺言者に委ねられます。また、開封には家庭裁判所の検認が必要となります。

このような背景から、実際の利用率は低く、上記の調査によると利用率は約2%程です。

秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしておきたいが、内容は秘密にしたい場合等に用いられます。